ココミラ人事システム

未来マネジメント

中小企業

特化

評価は「公平」ではなくても、「公正」にすることはできる。その違いが、組織を変える。

人事評価制度を導入すれば

社員のやる気が上がる?

――それ、実はウソです。

中小企業の多くの経営者が抱く「評価制度を整えれば社員は頑張るはず」という常識。

人事の専門家である未来マネジメントは「それはよくて誤解、悪ければ人事コンサルの悪質なウソだ」と断言します。

大事なのは不満や将来に対する不安を取り除くこと

こんな失敗していませんか?

よくある3つの失敗

客観的評価の落とし穴

人は数字だけでは

評価は測れない

「公平性」への固執

平等

=公正ではない

絶対評価の弊害

基準づくりの

難しさ

人事制度の整備は社員のモチベーションを“劇的に上げる”魔法ではなく、

モチベーションを下げないための土台作り

ココミラ人事システムが提唱する

“3つ“のアプローチ

未来マネジメントの「未来人事システム」は、他社が陥りがちな上述の落とし穴を回避するために、

通常とは逆の発想ともいえる3つの軸を据えています。

それが「主観」「公正」「相対評価」の重視です。

主観だからこそ

「正しく評価」できる

- 数字に頼らない”納得できる評価”へ

- 上司の主観が評価の軸になる

多くの企業では「合理的かつ客観的な評価システム」を目指していますが、実は評価基準をどれだけ明確化しても、完全な客観評価は不可能です。

なぜなら人が人を評価する以上、そこには必ず主観が入り込むからです。

しかしその主観こそが、従業員が本当に求めているのは数字ではなく「上司や会社からの期待や承認の声」。

私たちは、それを正しく運用し、納得感のある評価を行う仕組みづくりをサポートします。

公正なプロセスが納得に繋がる

- 組織への信頼を高める公正な評価設計

- 評価プロセスをきちんと見せる、伝える

人事制度において「公平に評価し、給料を分配する」ことを100%実現することは不可能です――人それぞれ業務内容や成果、背景が異なるからです。

しかし、手続の公正性(Procedural Justice)を高めることは可能です。社員が「自分の意見を評価者に伝える機会がある」「評価基準が事前に提示されている」「結果に対する説明がある」などを実感できることで、評価の最終結果への不満があったとしても、「公正に扱われた」と感じることで社員の納得感が高まり、組織への信頼感が維持されるのです。

相対評価だから公正になる

- 絶対と相対、組み合わせて評価の精度を上げる

- 相対評価+調整会議で信頼性・納得感を高める

あらかじめ決められた評価基準に照らして評価する「絶対評価」が、一般的に好ましいとされています。一方で、他者との比較を前提とした「相対評価」は否定的にとらえられがち。

しかし絶対評価に相対的視点も取り入れることで、評価をしやすく、評価ノイズの発生を最小限に抑えることができるのです。そのためココミラ人事では、相対評価によるブレを修正する「キャリブレーションミーティング(調整会議)」の実施を推奨しています。

未来マネジメントは

これまでの常識とは全く異なるアプローチで

あなたの会社の人事制度と成長を後押しします

| 都内大手 人材コンサル企業 | 県内の 社労士事務所 | ||

|---|---|---|---|

| 中小企業対応 | ◎ | × | ◎ |

| 導入後の運用支援 | ○ | △ | ○ |

| オンライン対応 | ◎ | ◎ | △ |

| 制度のクラウド化 | ◎ | ○ | × |

| リーガル対応 | ○ | △ | ◎ |

| 構築までの期間 | △ | ○ | ○ |

| 安心価格 | ○ | × | ◎ |

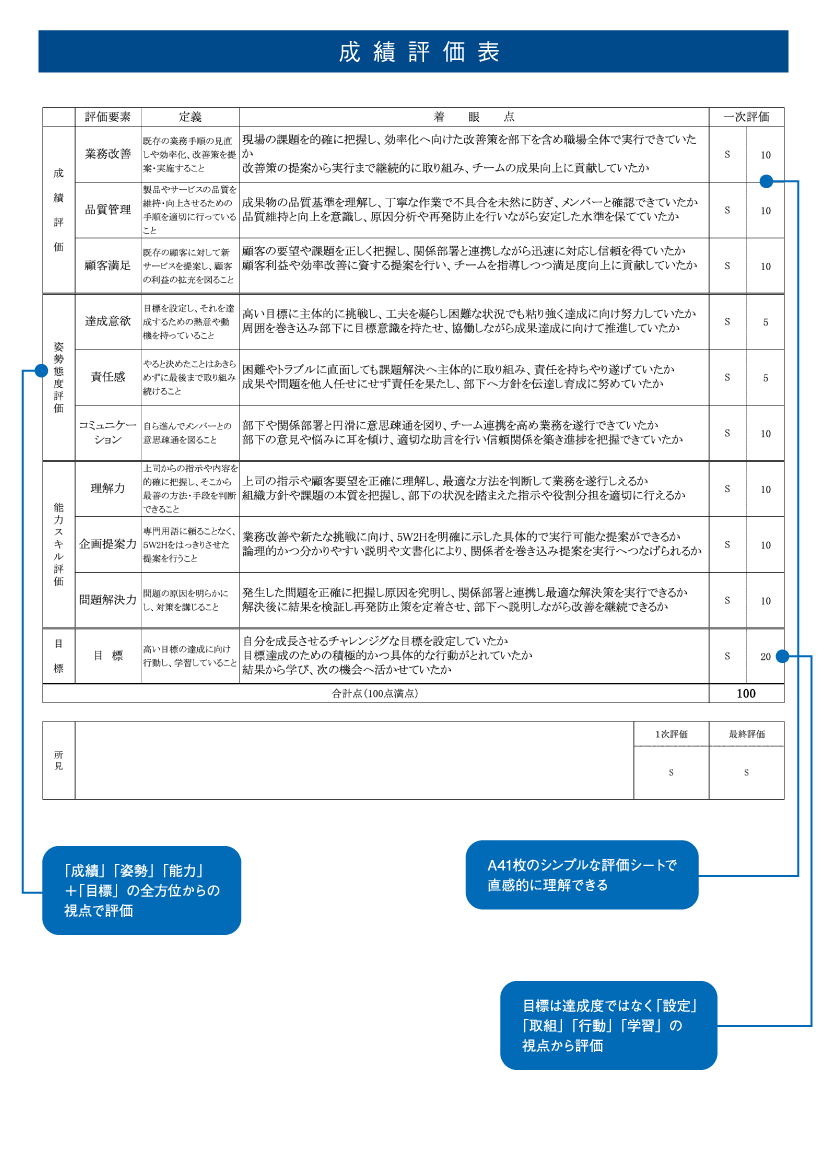

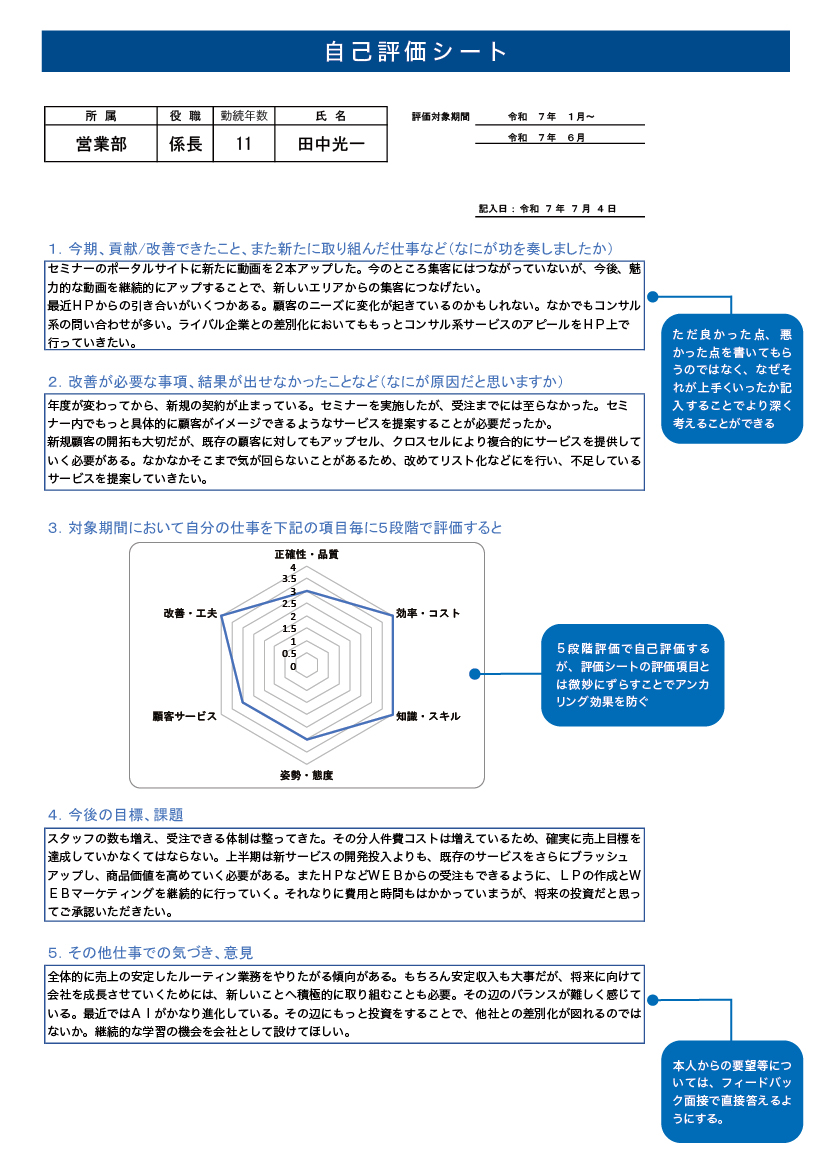

実際にこんなツールを使っています!!

人事制度構築の11ステップ

現状の分析

社員ヒアリング

等級制度の構築

諸手当の見直し

賃金水準の検討

賃金表の作成

移行シミュレーション

評価制度の作成

諸規程の作成

従業員説明会

考課者研修

長野県の企業を

中心に導入実績30社以上!!

未来マネジメントよる人事制度 導入実績

- 土木工事業(従業員数50名)

- 飲食業(従業員数30名)

- 会計事務所(従業員数40名)

- 建設業(従業員数30名)

- IT企業(従業員数40名)

- 機械製造業(従業員数50名)

- 光学製造業(従業員数120名)

- 障害福祉施設(従業員数100名)

- 社会福祉法人(従業員数200名)

- 車両部品メーカー(従業員数70名)

- リゾート施設(従業員数50名)

- 宿泊業(従業員数20名)

なぜ今、

未来マネジメントが

選ばれるのか?

地方の中小企業に完全特化

- 長野県の企業風土と収益構造を熟知

- 地方密着だからこそ可能な迅速対応

私たちの顧客の多くが、長野県の従業員数100人未満の地方の中小企業。何千人もいるような大企業のコンサルはやったことがありません。中小企業には中小企業特有の経営スタイルがあります。地方には地方独自の経営戦略があるのです。

言い方は適切ではないかもしれませんが、田舎臭い人事制度のほうが合っているのです。

社労士・中小企業診断士・

税理士が在籍する

未来経営ネットワーク

- 人材コンサルのプロが全面サポート!

人事評価制度をオーダーメイド設計 - ”今”に合わせた人事評価制度にアップデート

私たちの経営母体は、労働法のプロである社会保険労務士法人、経営のプロである中小企業診断士、税法のプロである税理士法人です。だから、最新の法律に適合した人事制度構築ができます。

どんなに秀逸に設計された制度でも、法律に沿っていなければ、後々大きな問題へと発展してしまいます。人事コンサルのプロであり、かつ労働法のプロでもある私たちにお任せください。

ココミラを活用した

人事制度のクラウド化

- 業務を圧倒的に効率化する使いやすいクラウド

- オープンな人事評価で社員満足度アップ

運用をしやすくするために、他社のアプリを導入しようともしたが、かえって機能が多すぎ、中小企業には使いづらいものばかりでした。「だったらもう自分たちでつくってしまおう」と、賃金と評価にだけ特化したシンプルなアプリを一から開発しました。もちろん、アプリを導入したからといって、それで終わりではありません。運用フォローもお任せください。あなたの会社にあった制度を構築していきます。

人事制度は”運用が命”

構築から運用改善まで、

すべてお任せください。

\ 構築編 /

企業に合わせたカスタマイズ設計

- 課題を見える化。制度設計の前に土台を整える

- 公平で透明性のある人事評価制度をゼロから設計

- 制度を定着させる運用スタートの徹底サポート

\ 運用編 /

制度を動かすのは人。だからこそ運用が命

運用段階で課題が発生するケースは少なくありません。

未来マネジメントでは、構築した制度を実際に機能させるための運用支援を徹底的にサポート。

管理職向けのトレーニングや定期的なフィードバック体制の構築などを通じて、制度の定着と組織全体の成果向上を実現します。

1on1での面談

コミュニケーションって?

部下へのフィードバック

どうやって対応する?

売上が芳しくない部下

どうやってアドバイス?

- 面談同席

- 評価者研修

- 評価分析

- 目標添削

- 制度再構築

人事制度を常にアップデート。

納得できる仕組みを構築します。

料金体系

人事制度システム構築

ココミラ(アプリ)

運用費用

- 賃金診断

- 賃金表

- 評価表

- 各種規程

- 移行シュミレーション

- 評価者訓練

| 基本料金 | 100,000円 |

|---|---|

| 賃金診断料金 | 300,000円~ |

| 役割要件書作成 | 350,000円~ |

| 賃金表作成 | 300,000円~ |

| 各種手当見直し | 220,000円~ |

| 賞与制度設計 | 120,000円~ |

| 移行シミュレーション | 300,000円~ |

| 評価制度設計 | 400,000円~ |

| 諸規程の作成 | 250,000円~ |

| 考課者訓練 | 240,000円~ |

すべてコミコミパック

220万円(税抜)〜

従業員/30〜50名程度

よくある質問

- 小規模な会社でも導入できますか?

企業規模はとくに問いません。実際に10名以下の企業様でも導入支援をしております。当社も10名程度の事務所ですが、導入したことで人事がやりやすくなりました。逆に人数の多い企業(300名以上)は対応しておりませんので、ご容赦ください。

- 当社はIT企業ですが、業種による向き不向きはありますか?

業種による若干の違いはありますが、基本的な制度の仕組みは変わりません。強いこだわりを持った独自の制度を構築したい場合は、対応できない場合もございます。その辺については、事前にヒアリングさせていただいてからスタートさせていただきます。

- 導入までにどれくらいの期間がかかりますか?

企業の規模などにもよりますが、最低でも半年から1年くらいかかります。コンサルタントが一方的に構築するのではなく、月に2回程度、打ち合わせしながら一緒に自社にあった制度を構築していくスタイルとなります。

- 管理者が制度の趣旨を理解して、正しく評価ができるか心配です…

制度導入にあたっては管理者向けに評価者研修を実施いたします。ただ研修を行っただけではなかなか理解することが難しい方もいます。その場合はキャリブレーション会議(評価者会議)をコンサルタントも含め開催し、評価基準や会社の方向性などを一緒に学んでいただく方法がよいと思います。

- 制度を作ったあとも相談できますか?ベースアップなどはどうすればいいですか?

アプリを導入いただければ運用はスムーズにできます。その後のベースアップや評価項目の見直しなども都度ご相談に応じますので、ご安心ください。

- 退職金制度も一緒に見直せますか?

退職金が基本給などと連動している場合は、見直しが必要になってくるケースがあります。退職金制度がない場合でも、従業員の退職後の生活を保証するという意味ではとても大切です。退職金制度も一緒に見直しますので、ご相談ください。

- 新制度移行で、給料が下がってしまう社員にはどう対応すればいいですか?

新制度移行に伴い給料が下がってしまう社員が出ることはあります。ただ、その場合でもいきなり給料をさげることは難しいため、いったん「調整給」などを設け、その後、何年かに分けて是正いていく方法を取ります。

- 途中で賃金水準を下げたりなど、制度に柔軟性をもたせることはできますか?

一度決めた制度を会社側の都合で下げることは好ましくありません。業績の悪化などよほどの理由がない限り、賃金を下げることは法的にも難しいです。賃金水準を維持できるよう経営をしていくことが大事ですし、また調整弁としての賞与に幅を持たせる運用が肝要です。